青野海運株式会社に改組

昭和30年代に入って、わが国経済は急成長期を迎えた。昭和30年の国民総生産は戦前の水準を超え過去最高を示し、昭和31年版経済白書には「もはや『戦後』ではない」と唱った。

昭和30年代の経済成長はまず民間企業設備投資の急膨張となって現れ、折から鉄鋼第3次合理化計画、電力5ヵ年計画、石油化学第1期計画などがくつわを並べていた。

青野海運社は、こうした経済成長のきっかけをとらえ、昭和30年7月15日、法人に改組し、商号を青野海運株式会社とした。

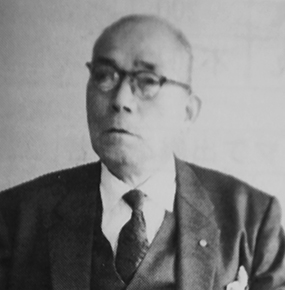

本社は新居浜市金子乙2142番地、資本金は1,000万円で、役員は次の通りであった。

| 代表取締役社長 代表取締役副社長 取締役 取締役 取締役 監査役 監査役 |

青野市太郎 青野 重馬 加藤芳右衛門 青野 節夫 青野 春歳 塩崎喜代親 加藤節次郎 |

タンク船・艀輸送・雑貨・骨材納入が柱

陸上勤務者は西原一重、永易吉示、深見文男、涌井健一、吉本輝雄、村上菊次郎、矢野邦彦、山谷世代子、村上精逸、守谷幸一、田中猛、真鍋米一、鈴木待子、寺尾治子、芦田護雄、蘆田滋、入江茂信の24名、乗組員160名。

所有船舶は別表の通りで、タンク船12隻のほか、曳船2隻、艀は所有船が8隻、扱いタンク船10隻、扱い貨物船14隻であった。この頃、地方のオペレータでこれだけの船舶を運航する船社はそんなになかった。

当時の営業の主力は①タンク船輸送②艀輸送③雑貨輸送④住友系企業への骨材の納入─などであった。

まず、タンク船部門は当時まだ木船時代であり、大量輸送ができないため運航隻数のもっとも多い頃で積極的な船腹整備を行っていた。昭和28年には、『第21光輝丸』を新造するとともに『金徳丸』(59G/T、60馬力)を購入、昭和29年には『第23光輝丸』(91G/T、80馬力)、『第26光輝丸』(60G/T、75馬力)、『第2海福丸』(70G/T、85馬力)の3隻を買船。昭和30年にも『重久丸』(58G/T、115馬力)を買船し、輸送量の増加に対応していった。

次に艀部門の仕事は輸出肥料を本船に積み込んだり、輸入原料の燐鉱石や硫化鉱を本船から瀬取りしたりするのが主なものだった。

| 昭和30年当時の自社タンク船 | ||

| 船 名 | 進水年月日 | D/W |

| 光 輝 丸 | 昭和22年4月 | 40 |

| 第5光輝丸 | 10年4月 | 150 |

| 第7光輝丸 | 11年7月 | 270 |

| 第8光輝丸 | 11年8月 | 80 |

| 第11光輝丸 | 13年8月 | 80 |

| 第13光輝丸 | 13年10月 | 60 |

| 第21光輝丸 | 28年8月 | 160 |

| 第23光輝丸 | 28年12月 | 170 |

| 第26光輝丸 | 23年8月 | 120 |

| 大 宝 丸 | 明治41年3月 | 60 |

| 海 福 丸 | 昭和15年3月 | 70 |

| 第2海福丸 | 不 明 | |

| 同・扱い貨物船 | |

| 船 名 | D/W |

| 幸 升 丸 | 270 |

| 第5光輝丸 | 270 |

| 宝 恵 丸 | 250 |

| 開 平 丸 | 180 |

| 幸 福 丸 | 180 |

| 周 防 丸 | 240 |

| 金 光 丸 | 380 |

| 万 宝 丸 | 不明 |

| 住 力 丸 | 不明 |

| 君ヶ代丸 | 不明 |

| 神 社 丸 | 120 |

| 富 士 丸 | 270 |

| 大 黒 丸 | 200 |

| 住 幸 丸 | 不明 |

| 同・自社曳船 | ||

| 船 名 | 進水年月日 | G/T |

| 源 福 丸 | 昭和17年11月 | 16.77 |

| 第3推進丸 | 19年6月 | 10.21 |

| 同・自社艀船 | |

| 船 名 | D/W |

| ㊉1号 | 220 |

| ㊉2号 | 150 |

| ㊉3号 | 170 |

| ㊉5号 | 120 |

| ㊉6号 | 150 |

| ㊉7号 | 110 |

| ㊉8号 | 200 |

| ㊉13号 | 330 |

| 同・扱いタンク船 | |

| 船 名 | D/W |

| 本 田 丸 | 110 |

| 宝 力 丸 | 120 |

| 明 栄 丸 | 不明 |

| 松 吉 丸 | 50 |

| 光 栄 丸 | 120 |

| 政 吉 丸 | 180 |

| 南 陽 丸 | 200 |

| 運 礦 丸 | 190 |

| 重 久 丸 | 170 |

| 宝 勢 丸 | 120 |

陸上勤務者 24名

乗組員数 160名

社員が総出でマンボ取り

肥料の輸出の場合、倉庫から一輪車でコンベアまで運び、コンベアで艀に移し、本船に積み込んだ。新居浜港での艀のシェアは森実運輸が60%、浜栄港運株式会社・青野海運株式会社が40%だった。3番目の雑貨輸送は戦前からの実績があり、ほとんどが1航海(トリップ)契約で、新居浜発の荷物や他店の復荷を扱った。新居浜に着いた機帆船船主が飛び込みで荷物を探しにきたり、何日頃、新居浜に入るので帰り荷を頼むといった依頼も多かった。雑貨輸送には用船ボートをチャーターしていたが、そのうちの何人かの船主たちは、需要増大に対応してタンク船に転向し、青野海運の定用船となったケースも多かった。

4番目の砂利輸送は住友機械工業(現:住友重機械工業株式会社)関係の鋳物用、住友金属鉱山株式会社関係の護岸用の骨材として用いられる砂を運搬したもの。砂は、西条の中山川の川上で採取し、オート三輪や船積で輸送した。

扱い貨物船も多かったので、忙しいときには社員総出でマンボ取り(検数)を行い、女子社員もマンボ取りに汗を流した。

子飼いの社員らが次々と入社

昭和30年の法人化を節目に組織化が進んだ。蘆田滋(昭和29年入社、元・新居浜地区海運組合専務理事)、眞鍋米一(昭和27年入社、元・青野海運専務取締役)、日野邦雄(昭和30年入社、元・エースマリン社長)らが若手社員として

頑張っていた。

「早く仕事をマスターし先輩に追いつけるよう頑張ろうという意欲に燃えていたし、重馬前会長も若手が仕事をしやすい体制に社内改革することを目指しておられました」(眞鍋米一)。

また当時は労働運動のうねり期で、青野海運株式会社では多数の船員がおり、全日本海員組合との団体交渉もし烈を極めた。重馬の交渉姿勢は一貫していた。主張は理路整然としており、安易な妥協を嫌い、妥協する場合には必ず見返りの譲歩を相手から引き出すなど交渉能力もなかなかのものだった。